Zur Zeit zeigt sich auf dem Automobilmarkt ein Effekt, der an eine Preisinversion erinnert. (Damit meine ich eine Vertauschung der Preise gegenüber der Leistung — nicht zwingend, dass etwas billiger verkauft als eingekauft wird, was dennoch möglich ist.)

Ich kenne ihn von gebrauchter, "veralteter" Computerperipherie. So verliert zum Beispiel eine Grafikkarte, die einmal (auch) aufgrund ihre Preis-Leistungs-Verhältnisses Testsieger war, möglicherweise langsamer an Wert als eine höherwertige der gleichen Serie. In extremen Fällen bekommt man eine deutlich höherwertige Karte, die aufgrund der anfangs geradezu exponentiellen Preis-Leistungs-Kurve weiterhin wenig Beachtung findet, einige Zeit nach Erscheinen der nachfolgenden Leistungsklasse billiger als die niederwertige, die immer noch im Fokus der Mehrzahl der Käufer liegt. Die Preiskurve hat sich teilweise umgestülpt.

Aber zurück zum Auto: Wegen der Abwrackprämie — man beachte den stattlichen Kritik-Abschnitt im Wikipedia-Artikel — sind Kleinwagen zur Zeit ausverkauft, teurer und teilweise nur mit langen Lieferzeiten zu bekommen. Bei Škoda erzählte mir der Händler gar von Wartezeiten bis September und dass man auf die Abwrackprämie wegen einer demnächst möglichen Reservierung lieber nicht wetten sollte. Škoda ist die Marke, die vor kurzem noch mit Nachlässen von 2000,- € warb. Mittlerweile hat man das nicht mehr nötig.

Die Käufer haben dies indes noch nicht entdeckt. Alle Welt stürzt sich mehr oder weniger zur Freude der Autohändler auf die Kleinwagen, ignoriert dabei aber die Mittelklasse, bei der ein Preisverfall stattfand. Dass Menschen mit genügend Geld auf der Kante durch den Preisverfall bei Oberklassefahrzeugen einen Vorteil haben, ist bekannt. Doch diese sind auch weiterhin teuer, wenn man von denen unerträglich hohen Betriebskosten mal absieht. Wer aber ein günstiges Auto kaufen will, ist gut beraten, sich im Mittelklassesegment umzusehen. Hier warten vor allem bei den Gebrauchtwagen Schnäppchen, die die Abwrackprämie schnell vergessen lassen.

Wenn die Ernüchterung einsetzt, werden Kombis und Konsorten wieder im Preis steigen.

Samstag, 21. März 2009

Preisinversion auf dem Automarkt

Geschrieben von datenritter

um

19:16

| Noch keine Kommentare

| Keine Trackbacks

Tags für diesen Artikel: auto, verbraucher

Samstag, 14. März 2009

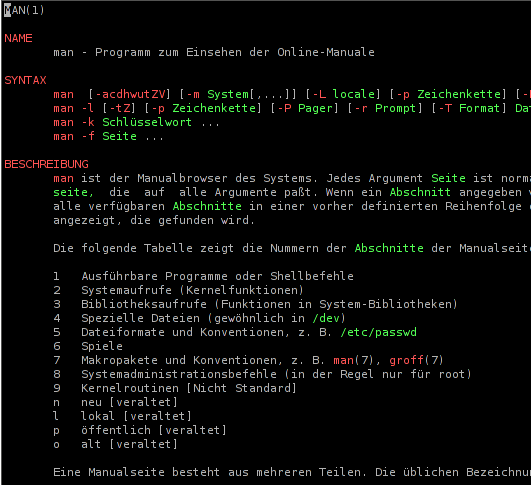

Manpages mit Farben

Farbige und (je nach Empfinden) besser lesbare Manpages erzeugt das Programm most:

Dieses muss noch als tatsächlich zu verwendender Pager eingestellt werden:

Dann sehen die Manpages so aus:

Gefunden bei linuxtoday.com.

apt-get install mostDieses muss noch als tatsächlich zu verwendender Pager eingestellt werden:

update-alternatives --config pagerDann sehen die Manpages so aus:

Manpage von man mit Farben in schwarzer Konsole.

Gefunden bei linuxtoday.com.

Geschrieben von datenritter

in Howtos

um

08:42

| Noch keine Kommentare

| Keine Trackbacks

Tags für diesen Artikel: linux

Sonntag, 8. März 2009

Partitionen in Images ohne Offsetberechnung mounten

Bei Datenrettungen, dem Erstellen von Dateisystemen für virtuelle Maschinen oder forensischen Maßnahmen entstehen Festplattenimages, welche nicht direkt ein Dateisystem, sondern eine eigene Partitionstabelle enthalten. Diese lassen sich mit losetup "loopmounten":

Doch bekanntlich hat man dann zumindest unter Debian Linux ein Problem, da für die Partitionen innerhalb des Image-Files keine Device-Nodes in

Überall im Netz findet man Anleitungen, wie man aus der mit

Theoretisch kann man das Problem auch mit dem Device Mapper lösen. Laut Manpage muss man dmsetup dazu "nur" eine Partitionstabelle übergeben, die Devices erscheinen dann unter

Deswegen überlässt man diese Aufgabe einfach einem Programm, nämlich kpartx:

legt Devices für die im loopback-gemounteten File enthaltenen Partitionen an. Danach funktioniert sowas dann auch unter Debian:

losetup /dev/loop1 image.ddDoch bekanntlich hat man dann zumindest unter Debian Linux ein Problem, da für die Partitionen innerhalb des Image-Files keine Device-Nodes in

/dev/ angelegt werden.Überall im Netz findet man Anleitungen, wie man aus der mit

fdisk -ul /dev/loop1 ausgegebenen Partitionstabelle des Files Offsets berechnet, welche mount als Option übergeben werden können. Unter anderem hier und hier. Das ist, sagen wir mal, etwas umständlich.Theoretisch kann man das Problem auch mit dem Device Mapper lösen. Laut Manpage muss man dmsetup dazu "nur" eine Partitionstabelle übergeben, die Devices erscheinen dann unter

/dev/mapper/. Mir ist das selbst mit einer von dmsetup selbst ausgegebenen Tabelle nicht gelungen.Deswegen überlässt man diese Aufgabe einfach einem Programm, nämlich kpartx:

kpartx -a /dev/loop1legt Devices für die im loopback-gemounteten File enthaltenen Partitionen an. Danach funktioniert sowas dann auch unter Debian:

mount /dev/mapper/loop1p1 /mnt

Samstag, 28. Februar 2009

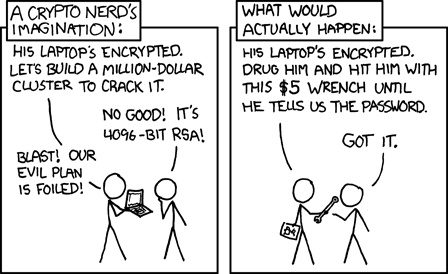

Sicherheit und Schraubenschlüssel - Eine Frage des Standpunkts?

Randall Munroe bringt es mal wieder auf den Punkt:

Leider wird diese Betrachtung von Risiken oft falsch und dann als Fatalismus verstanden. "Man kann sowieso" ist eine Ausrede, die der um Sicherheit besorgte gerne von Betriebswirten und solchen, die es werden wollen, hört. Dabei wird nicht das Risiko durch eine bestimmte Gefahr mit den Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen verglichen, wie es eigentlich korrekt wäre, sondern die Maßnnahme einfach kleingeredet.

In den meisten Fällen ist es aber so, dass die beiden verglichenen Bedrohungen voneinander unabhängig sind. Wird zum Beispiel argumentiert, dass es nichts bringt, den Hauptserver besser vor Hackerangriffen zu schützen, weil ja "sowieso" jeder "einbrechen und ihn stehlen" könnte, so ist das schlichtweg ein Fangschluss. Ein russischer Cracker wird sich nach einem gescheiterten Angriff wohl kaum "sowieso" mit dem LKW aufmachen, um den Server zu stehlen. Das Gesamtrisiko wird durch die diskutierten Maßnahmen also real verkleinert.

Etwas anderes wäre es, wenn zum Beispiel eine Verschlüsselung dort eingesetzt würde, wo die selben Datenpakete (sowieso) auch unverschlüsselt über die selbe (potentiell abgehörte) Leitung gehen. Hier wird die Sicherheit real nicht vergrößert. Solche Fälle sind selten und ziemlich nah an unmöglich.

Woran der Comic erinnert, ist trotzdem nicht völlig unerheblich, nur eben ein anderes Thema: Mit zunehmendem Wert einer Information wird die Bedrohung durch Bestechung, Erpressung und nicht zuletzt Schraubenschlüsseleinsätze größer.

Update 2009-03-08: Es gibt tatsächlich einen Fachausdruck für diese Methode. Man spricht allerdings nicht von Schraubenschlüsseln, sondern euphemistisch von "Rubber-hose cryptanalysis", also Gummischlauch-Kryptanalyse.

Leider wird diese Betrachtung von Risiken oft falsch und dann als Fatalismus verstanden. "Man kann sowieso" ist eine Ausrede, die der um Sicherheit besorgte gerne von Betriebswirten und solchen, die es werden wollen, hört. Dabei wird nicht das Risiko durch eine bestimmte Gefahr mit den Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen verglichen, wie es eigentlich korrekt wäre, sondern die Maßnnahme einfach kleingeredet.

In den meisten Fällen ist es aber so, dass die beiden verglichenen Bedrohungen voneinander unabhängig sind. Wird zum Beispiel argumentiert, dass es nichts bringt, den Hauptserver besser vor Hackerangriffen zu schützen, weil ja "sowieso" jeder "einbrechen und ihn stehlen" könnte, so ist das schlichtweg ein Fangschluss. Ein russischer Cracker wird sich nach einem gescheiterten Angriff wohl kaum "sowieso" mit dem LKW aufmachen, um den Server zu stehlen. Das Gesamtrisiko wird durch die diskutierten Maßnahmen also real verkleinert.

Etwas anderes wäre es, wenn zum Beispiel eine Verschlüsselung dort eingesetzt würde, wo die selben Datenpakete (sowieso) auch unverschlüsselt über die selbe (potentiell abgehörte) Leitung gehen. Hier wird die Sicherheit real nicht vergrößert. Solche Fälle sind selten und ziemlich nah an unmöglich.

Woran der Comic erinnert, ist trotzdem nicht völlig unerheblich, nur eben ein anderes Thema: Mit zunehmendem Wert einer Information wird die Bedrohung durch Bestechung, Erpressung und nicht zuletzt Schraubenschlüsseleinsätze größer.

Update 2009-03-08: Es gibt tatsächlich einen Fachausdruck für diese Methode. Man spricht allerdings nicht von Schraubenschlüsseln, sondern euphemistisch von "Rubber-hose cryptanalysis", also Gummischlauch-Kryptanalyse.

Backups! 8: RAID5-Systeme werden zum Risiko

Robin Harris schrieb 2007 in einem Artikel bei ZDNet, dass RAID5-Systeme seiner Ansicht nach im Laufe dieses Jahres aufhören werden zu funktionieren, bzw. dass und RAID6-Systeme keine größere Sicherheit als RAID5-Systeme geben werden.

Was ist dran an der Behauptung?

Die Zahlenspielereien, die er anstellt, basieren auf der Annahme, dass die durchschnittlichen Lesefehlerraten gleich bleiben, während die Kapazitäten der Laufwerke sich immer weiter erhöhen. Dadurch steigt die Gefahr eines zweiten — fatalen — Fehlers nach dem Ausfall einer Festplatte im RAID5-Verbund. Denn nach so einem Ausfall wird das Reservelaufwerk (Spare Drive) aktiviert, und vollständig beschrieben, um den Verbund wieder zu vervollständigen.

Während dieser Wiederherstellung (Recovery) der vollen Redundanz werden die anderen Laufwerke komplett gelesen. Bei gleichbleibenden Raten von einem unbehebbaren Fehler auf etwa zwölf Terabyte Daten hat man also bereits mit sechs 2TB Laufwerken — und solche wird es im Laufe dieses Jahres geben — ein reale Chance, dass ein solcher Fehler auftritt. Der zweite Lesefehler kann seiner Ansicht nach aber das gesamte RAID5-System ruinieren.

Kurz: Die zur Rekonstruktion des RAID-Verbundes zu lesende Datenmenge steigt gegenüber der Lesefehlerrate.

Nun ist es so, dass mittlere Fehlerraten und ähnliche Kennzahlen gerne missverstanden werden. Doch ist es ohne tief in die Materie einzusteigen und eine anständige Portion Stochastik nahezu unmöglich, die Qualität von Harris' Voraussagen zu bewerten. Deswegen sollte man einen Blick auf weitere Meinungen werfen.

Am Rande erwähnt sei ein Artikel in einem Mitarbeiter-Blog von SUN Microsystems. Hier wurden verschiedene mathematische Modelle verglichen und Berechnungen für RAID-Z2 angestellt, ein Raidsystem, welches mit dem Dateisytem ZFS verbandelt ist und höhere Sicherheit vor Inkonsistenzen bei Scheibfehlern bietet. Das ist auch bei RAID-Systemen ein nicht zu vernachlässigender Punkt, denn Schreibfehler sind möglich und das wird meist nicht berücksichtigt. Der Artikel geht etwas sehr ins Detail, bestätigt Harris' Vorhersage aber zumindest teilweise.

Ein lesenswerter Artikel im Blog von subnetmask255x4 betrachtet viele Äußerungen zum Thema eher kritisch und beruhigt in sofern, dass er die Fehlerraten schneller sinken sieht, als die Kapazitäten der Laufwerke sich erhöhen. Die Annahme, dass die Fehlerraten gleichbleiben, scheint also der Haken an Harris' Prophezeiung zu sein.

Allerdings empfiehlt der Autor, lieber RAID6 statt RAID5 zu nutzen, bzw. RAID10 für den Hausgebrauch. Zudem soll man gezielt spezielle Festplatten mit geringerer Fehlerquote kaufen und natürlich Backups anlegen.

Die sind eine gute Idee, denn im Gegensatz zu RAID-Systemen schützen sie vor Dummheiten und Rechenfehlern.

Nachtrag 2009-02-28: Grundsätzlich sollte man auch bedenken, dass auch RAID5 und RAID6-Systeme nicht vor Bedienfehlern geschützt sind. Wird statt der ausgefallenen Platte vom "Bedienpersonal" versehentlich eine andere Platte entfernt, so wird das Dateisystem möglicherweise schwer beschädigt. Der RAID-Controller bzw. der Daemon gibt dann sofort auf, und überredet man ihn, den Verbund trotz der entstandenen Inkosistenz wieder in Betrieb zu nehmen, kann sonstwas passieren. Eine möglichkeit, ein Laufwerk als "half failed" zu markieren, kenne ich jedenfalls nicht.

Was ist dran an der Behauptung?

Die Zahlenspielereien, die er anstellt, basieren auf der Annahme, dass die durchschnittlichen Lesefehlerraten gleich bleiben, während die Kapazitäten der Laufwerke sich immer weiter erhöhen. Dadurch steigt die Gefahr eines zweiten — fatalen — Fehlers nach dem Ausfall einer Festplatte im RAID5-Verbund. Denn nach so einem Ausfall wird das Reservelaufwerk (Spare Drive) aktiviert, und vollständig beschrieben, um den Verbund wieder zu vervollständigen.

Während dieser Wiederherstellung (Recovery) der vollen Redundanz werden die anderen Laufwerke komplett gelesen. Bei gleichbleibenden Raten von einem unbehebbaren Fehler auf etwa zwölf Terabyte Daten hat man also bereits mit sechs 2TB Laufwerken — und solche wird es im Laufe dieses Jahres geben — ein reale Chance, dass ein solcher Fehler auftritt. Der zweite Lesefehler kann seiner Ansicht nach aber das gesamte RAID5-System ruinieren.

Kurz: Die zur Rekonstruktion des RAID-Verbundes zu lesende Datenmenge steigt gegenüber der Lesefehlerrate.

Nun ist es so, dass mittlere Fehlerraten und ähnliche Kennzahlen gerne missverstanden werden. Doch ist es ohne tief in die Materie einzusteigen und eine anständige Portion Stochastik nahezu unmöglich, die Qualität von Harris' Voraussagen zu bewerten. Deswegen sollte man einen Blick auf weitere Meinungen werfen.

Am Rande erwähnt sei ein Artikel in einem Mitarbeiter-Blog von SUN Microsystems. Hier wurden verschiedene mathematische Modelle verglichen und Berechnungen für RAID-Z2 angestellt, ein Raidsystem, welches mit dem Dateisytem ZFS verbandelt ist und höhere Sicherheit vor Inkonsistenzen bei Scheibfehlern bietet. Das ist auch bei RAID-Systemen ein nicht zu vernachlässigender Punkt, denn Schreibfehler sind möglich und das wird meist nicht berücksichtigt. Der Artikel geht etwas sehr ins Detail, bestätigt Harris' Vorhersage aber zumindest teilweise.

Ein lesenswerter Artikel im Blog von subnetmask255x4 betrachtet viele Äußerungen zum Thema eher kritisch und beruhigt in sofern, dass er die Fehlerraten schneller sinken sieht, als die Kapazitäten der Laufwerke sich erhöhen. Die Annahme, dass die Fehlerraten gleichbleiben, scheint also der Haken an Harris' Prophezeiung zu sein.

Allerdings empfiehlt der Autor, lieber RAID6 statt RAID5 zu nutzen, bzw. RAID10 für den Hausgebrauch. Zudem soll man gezielt spezielle Festplatten mit geringerer Fehlerquote kaufen und natürlich Backups anlegen.

Die sind eine gute Idee, denn im Gegensatz zu RAID-Systemen schützen sie vor Dummheiten und Rechenfehlern.

Nachtrag 2009-02-28: Grundsätzlich sollte man auch bedenken, dass auch RAID5 und RAID6-Systeme nicht vor Bedienfehlern geschützt sind. Wird statt der ausgefallenen Platte vom "Bedienpersonal" versehentlich eine andere Platte entfernt, so wird das Dateisystem möglicherweise schwer beschädigt. Der RAID-Controller bzw. der Daemon gibt dann sofort auf, und überredet man ihn, den Verbund trotz der entstandenen Inkosistenz wieder in Betrieb zu nehmen, kann sonstwas passieren. Eine möglichkeit, ein Laufwerk als "half failed" zu markieren, kenne ich jedenfalls nicht.

Montag, 16. Februar 2009

ein neues Verständnis von Arbeit

Es ist für dieses Blog ein ungewöhnlich untechnisches Thema: Das bedingungslose Grundeinkommen. Und möglicherweise ist es volkwirtschaftlich auch nicht umsetzbar. Aber was man grundsätzlich davon hält, ist nicht so wichtig, und soll auch gerade nicht diskutiert werden. Worauf es ankommt, das sind die Details. Ich möchte daher auf einen absolut lesenswerten Beitrag von Tim Pritlove hinweisen, der über das Grundeinkommen sinniert. Tims Ansichten über Arbeit, über den Beitrag zur Gesellschaft, über die unausweichliche Beeinflussung der eigenen Lebensqualität durch die der anderen sind spannend. Alles nur gestreift aber gleichzeitig gut getroffen.

Wer glaubt, keine Zeit für den Artikel zu haben ist doof, soll aber nicht auch noch gänzlich dumm bleiben. Daher werde ich die — mit geringem Abstand — besten Absätze hier zitieren:

(In diesem Aspekt steckt auch ein Sicherheits-Gedanke. Sicherheit nicht nur wie in "Safety", sondern auch wie in "Security".)

Ich glaube, dass das immer mehr Menschen tun: Den Ist-Zustand hinterfragen. Und das ist ja dann doch wieder irgendwie technisch.

Update: Nach einer kleinen Diskussion mit jemandem aus dem Sozialwesen möchte ich denen, die über das eigentliche Thema weiter nachdenken möchten, ein paar Stichworte mit auf den Weg geben: Eigenaktive vs. passive Menschen, Soldatensold, Motivation, Wikipedia, Altenpflege, "was kommt unter dem Strich insgesamt raus", Zivildienst, FSJ, Faulheit, Kreativität, ausgetretene Pfade vs. neue Ideen. Da stecken viele Gedanken drin, die unabhängig von der Frage nach der volkswirtschaftlichen Realisierbarkeit einfach mal gedacht werden sollten. Aber nicht von mir hier.

Wer glaubt, keine Zeit für den Artikel zu haben ist doof, soll aber nicht auch noch gänzlich dumm bleiben. Daher werde ich die — mit geringem Abstand — besten Absätze hier zitieren:

Ich definiere “Arbeit” schon immer als “Tätigkeit, die ich eigentlich nicht tun möchte”. Arbeit ist etwas, was mir nicht behagt. Nur kurze Zeit in meinem Leben war ich in Situationen, wo ich eine “Arbeit” übernommen habe und es hat jeweils nicht lange - meist wenige Wochen - gedauert und ich war auf und davon. Weil ich es einfach nicht kann.

Tätigkeiten, die mir liegen, sind keine Arbeit. Ich habe kein gutes Wort dafür, es ist einfach das, was ich tue. Ich rolle stets mit den Augen, wenn mir z.B. Leute unterstellen, ich würde noch “arbeiten”, nur weil ich nachts in einer Bar sitze und an langen Texten, Source Code oder was auch immer tippe. “Nein”, sage ich dann immer, “ich mach doch nur…” und verstumme dann meist, weil es ja eh keiner verstehen würde.

Ein Studium ist mit Grundeinkommen kein Balanceakt mehr zwischen Nebenjob und Bafögrückzahlung. Ein Kind großzuziehen ist nicht mehr mit Gefahr des Verlustes auf einen grundsätzlichen Lebensstandard verbunden. Der Lebensabend kann in Würde begangen werden. Man gewinnt Ruhe, seine Schritte im Leben zu planen.

(In diesem Aspekt steckt auch ein Sicherheits-Gedanke. Sicherheit nicht nur wie in "Safety", sondern auch wie in "Security".)

Überhaupt wird es Zeit, den Ist-Zustand stärker zu hinterfragen, denn ich denke es ist offensichtlich, dass unsere Marktwirtschaft derzeit weder ausreichend sozial noch unsere Solidarität ausreichend implementiert ist.

Ich glaube, dass das immer mehr Menschen tun: Den Ist-Zustand hinterfragen. Und das ist ja dann doch wieder irgendwie technisch.

Update: Nach einer kleinen Diskussion mit jemandem aus dem Sozialwesen möchte ich denen, die über das eigentliche Thema weiter nachdenken möchten, ein paar Stichworte mit auf den Weg geben: Eigenaktive vs. passive Menschen, Soldatensold, Motivation, Wikipedia, Altenpflege, "was kommt unter dem Strich insgesamt raus", Zivildienst, FSJ, Faulheit, Kreativität, ausgetretene Pfade vs. neue Ideen. Da stecken viele Gedanken drin, die unabhängig von der Frage nach der volkswirtschaftlichen Realisierbarkeit einfach mal gedacht werden sollten. Aber nicht von mir hier.

Samstag, 14. Februar 2009

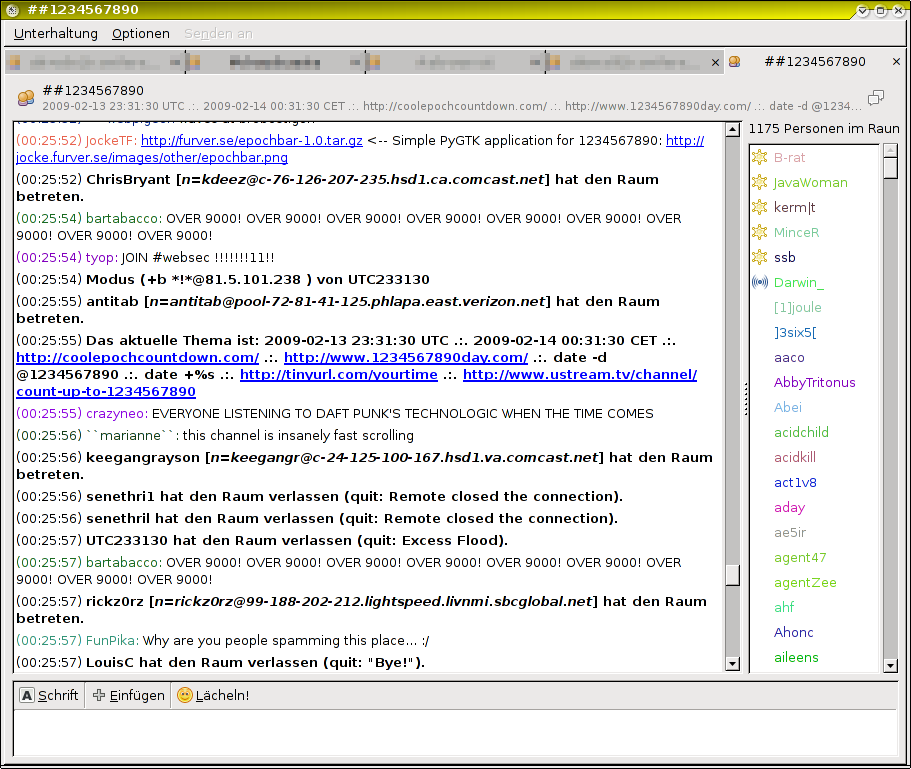

Unix-Systemdatum überspringt 1234567890

Wer jetzt um 00:31:30 Uhr (CET)

Diese Ausgabe gibt die Zeit gemessen in seit dem 01.01.1970 00:00:00 vergangenen Sekunden an — die Unixzeit, die im Jahre 2038 überlaufen könnte. Die Stunde Null wurde natürlich in koordinierter Weltzeit (früher GMT, heute UTC) festgelegt, so dass das Ereignis bemerkenswerterweise in Deutschland am Valentinstag, in den USA aber noch am Freitag dem 13. stattfindet. Das Datum entspricht außerdem der oberen Zahlenreihe auf einer Computertastatur.

Der Wikipediaartikel zur Unixzeit listet noch weitere besondere Daten.

Im IRC-Channel ##1234567890 im Freenode-Netz findet eine virtuelle Party statt, und man versteht aufgrund der hohen Teilnehmerzahl tatsächlich sein eigenes Wort nicht. Will sagen: man kann das eigene Wort nicht mehr lesen, bevor es weggescrollt ist:

Bei Google hat man dem Ereignis ein Banner gewidmet, was schon fast eine offizielle Würdigung darstellt:

date +%s eingibt, erhält die Ausgabe:1234567890

Diese Ausgabe gibt die Zeit gemessen in seit dem 01.01.1970 00:00:00 vergangenen Sekunden an — die Unixzeit, die im Jahre 2038 überlaufen könnte. Die Stunde Null wurde natürlich in koordinierter Weltzeit (früher GMT, heute UTC) festgelegt, so dass das Ereignis bemerkenswerterweise in Deutschland am Valentinstag, in den USA aber noch am Freitag dem 13. stattfindet. Das Datum entspricht außerdem der oberen Zahlenreihe auf einer Computertastatur.

Der Wikipediaartikel zur Unixzeit listet noch weitere besondere Daten.

Im IRC-Channel ##1234567890 im Freenode-Netz findet eine virtuelle Party statt, und man versteht aufgrund der hohen Teilnehmerzahl tatsächlich sein eigenes Wort nicht. Will sagen: man kann das eigene Wort nicht mehr lesen, bevor es weggescrollt ist:

Bei Google hat man dem Ereignis ein Banner gewidmet, was schon fast eine offizielle Würdigung darstellt:

Geschrieben von datenritter

um

00:30

| Noch keine Kommentare

| Keine Trackbacks

Tags für diesen Artikel: historisches, zahlenspiele

Dienstag, 10. Februar 2009

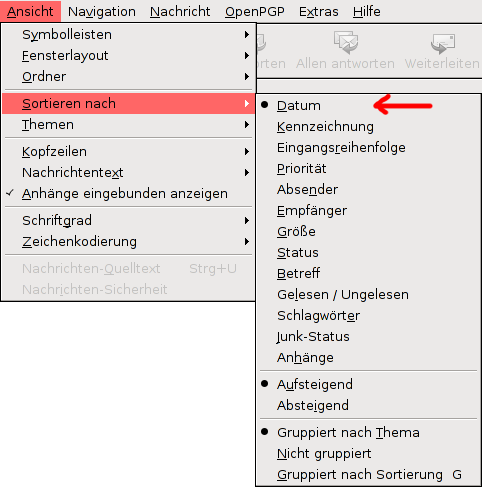

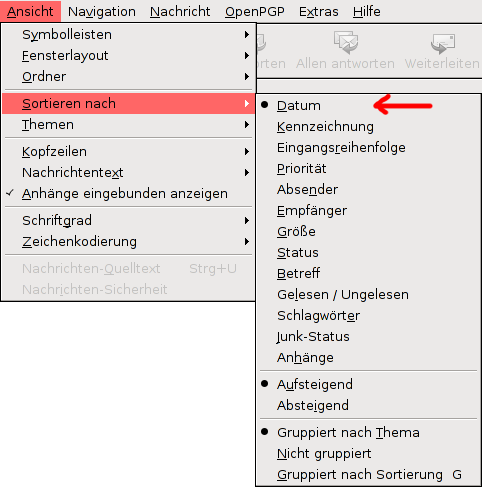

Mail-Threads in Thunderbird nach neuester Nachricht sortieren

Im Chaosradio Express 104 (Blog) wurde ein AddOn erwähnt, welches ein leidiges Problem von Thunderbird (bzw. Icedove bei Debian) behebt.

In der Thread-Ansicht bestimmt das Mailprogramm die angezeigte Reihenfolge nach der ältesten Nachricht in einem Thread statt nach der jüngsten. Antwortet jemand auf einen lange zurückliegenden Mailwechsel, so wird die Nachricht dort — und damit möglicherweise außerhalb des Blickfelds — einsortiert.

Das AddOn ThreadBubble rückt den gesamten Thread dorthin, wo eine einzelne neue Mail einsortiert würde, also gegebenenfalls ganz nach unten oder ganz nach oben.

Viele glauben, das AddOn würde nicht funktionieren, haben aber die Anleitung auf der Homepage nicht gelesen. Man muss nach dem Aktivieren der Thread-Ansicht die Sortierung noch über

Ab Thunderbird 3.1 wird das AddOn nicht mehr benötigt.

In der Thread-Ansicht bestimmt das Mailprogramm die angezeigte Reihenfolge nach der ältesten Nachricht in einem Thread statt nach der jüngsten. Antwortet jemand auf einen lange zurückliegenden Mailwechsel, so wird die Nachricht dort — und damit möglicherweise außerhalb des Blickfelds — einsortiert.

Das AddOn ThreadBubble rückt den gesamten Thread dorthin, wo eine einzelne neue Mail einsortiert würde, also gegebenenfalls ganz nach unten oder ganz nach oben.

Viele glauben, das AddOn würde nicht funktionieren, haben aber die Anleitung auf der Homepage nicht gelesen. Man muss nach dem Aktivieren der Thread-Ansicht die Sortierung noch über

Ansicht -> Sortieren nach -> Datum umstellen:

Ab Thunderbird 3.1 wird das AddOn nicht mehr benötigt.

Geschrieben von datenritter

in Howtos

um

11:29

| Noch keine Kommentare

| Keine Trackbacks

Tags für diesen Artikel: mail

Donnerstag, 5. Februar 2009

Rücksetzen des Seitenzählers beim Brother-Drucker funktioniert

Ich habe die Anleitung zum Zurücksetzen des Seitenzählers mittlerweile getestet und den Artikel aktualisiert. Es funktioniert tatsächlich, und die Seite, auf der ich die Anleitung gefunden habe, erklärt auch warum. Die Tonerkassetten haben offenbar einen Rückstellhebel, der den einen Schalter im Inneren kurzzeitig betätigt. Ob der Hebel sich danach selbst zerstört kann ich mangels neuen Toners nicht testen.

Auf jeden Fall kann man festhalten: Es lohnt sich, gerade mechanische Geräte genauer anzusehen, um solche Kniffe zu entdecken.

Auf jeden Fall kann man festhalten: Es lohnt sich, gerade mechanische Geräte genauer anzusehen, um solche Kniffe zu entdecken.

Dienstag, 3. Februar 2009

Digitalkameras mit Geräuscheffekt?

Bruce Schneier berichtet über einen Gesetzentwurf der Republikaner, der angeblich vorsieht, dass alle Digitalkameras in den USA bei Aufnahme ein "Klick"-Geräusch machen müssen. Tatsächlich bezieht sich der Entwurf nur auf Kameras in Mobiltelefonen, was die Idee aber nicht besser macht.

Begründet wird er damit, dass Menschen sonst heimlich Fotos von anderen machen könnten. Welch eine Überraschung! Doch damit nicht genug, der Entwurf kommt wie so oft unter dem Deckmäntelchen des Kinderschutzes, ein emotionalisierendes Scheinargument, auf das leider immer noch Menschen hereinfallen.

Bruce meint dazu nur:

Das sehen seine Leser allerdings anders und diskutieren:

• wie nervig die Geräuschkulisse auf den Straßen wäre

• wie es unmöglich wird, Sprecher auf Konferenzen abzulichten ohne dumm aufzufallen, und

• welchen Nutzen heimliches Fotografieren beispielsweise bei der Verbrechensbekämpfung hat.

In dem Irrglauben, es gehe um alle Digitalkameras überschlagen sich die Kommentare:

• Freilich hätten "Kriminelle oder Politiker" gerne so eine akustische Warnung, meint einer.

• Problematisch sei, dass Polizeigewalt zum Beispiel auf Demonstrationen nun nicht mehr unbemerkt und sicher dokumentiert werden könne, ein anderer. In der Tat bekommt das Gesetz hierdurch einen gewissen Beigeschmack.

• Die Frage, ob Kameras mit Teleobjektiv lauter klicken sollten, steht im Raum.

• Einer meint gar sarkastisch, dass taube Mitmenschen benachteiligt würden, wenn man Kameras nicht auch zum Blitzen zwingt.

In Italien und Japan gibt es angeblich schon entsprechende Regelungen, was zeigt, dass man vor den Dummen nirgends sicher ist. Natürlich kann man das Geräusch immer irgendwie abschalten, notfalls setzt man einen einfachen Schalter in das Lautsprecherkabel.

Die Idee, das ganze gleich noch auf Camcorder auszudehnen, die das Surrgeräusch einer Super-8-Kamera machen sollten, wurde auch schon genannt.

Ich frage mich ja: Was ist eigentlich aus der roten Signallampe geworden? Insbesondere Überwachungskameras zeigen den nicht mehr, werden gar in Zügen und Geldautomaten hinter dunklen Plexiglasscheiben angebracht. Was mir daher noch fehlt: Ein Gesetz, dass Überwachungskameras zu dem aus Film und Fernsehen bekannten dezenten "Piep Piep Piep" und bei Bewegung zu einem eutlichen "Frrrrrr" zwingt!

Begründet wird er damit, dass Menschen sonst heimlich Fotos von anderen machen könnten. Welch eine Überraschung! Doch damit nicht genug, der Entwurf kommt wie so oft unter dem Deckmäntelchen des Kinderschutzes, ein emotionalisierendes Scheinargument, auf das leider immer noch Menschen hereinfallen.

Bruce meint dazu nur:

This is so silly it defies comment.

Das sehen seine Leser allerdings anders und diskutieren:

• wie nervig die Geräuschkulisse auf den Straßen wäre

• wie es unmöglich wird, Sprecher auf Konferenzen abzulichten ohne dumm aufzufallen, und

• welchen Nutzen heimliches Fotografieren beispielsweise bei der Verbrechensbekämpfung hat.

In dem Irrglauben, es gehe um alle Digitalkameras überschlagen sich die Kommentare:

• Freilich hätten "Kriminelle oder Politiker" gerne so eine akustische Warnung, meint einer.

• Problematisch sei, dass Polizeigewalt zum Beispiel auf Demonstrationen nun nicht mehr unbemerkt und sicher dokumentiert werden könne, ein anderer. In der Tat bekommt das Gesetz hierdurch einen gewissen Beigeschmack.

• Die Frage, ob Kameras mit Teleobjektiv lauter klicken sollten, steht im Raum.

• Einer meint gar sarkastisch, dass taube Mitmenschen benachteiligt würden, wenn man Kameras nicht auch zum Blitzen zwingt.

In Italien und Japan gibt es angeblich schon entsprechende Regelungen, was zeigt, dass man vor den Dummen nirgends sicher ist. Natürlich kann man das Geräusch immer irgendwie abschalten, notfalls setzt man einen einfachen Schalter in das Lautsprecherkabel.

Die Idee, das ganze gleich noch auf Camcorder auszudehnen, die das Surrgeräusch einer Super-8-Kamera machen sollten, wurde auch schon genannt.

Ich frage mich ja: Was ist eigentlich aus der roten Signallampe geworden? Insbesondere Überwachungskameras zeigen den nicht mehr, werden gar in Zügen und Geldautomaten hinter dunklen Plexiglasscheiben angebracht. Was mir daher noch fehlt: Ein Gesetz, dass Überwachungskameras zu dem aus Film und Fernsehen bekannten dezenten "Piep Piep Piep" und bei Bewegung zu einem eutlichen "Frrrrrr" zwingt!

Geschrieben von datenritter

um

19:16

| 1 Kommentar

| Keine Trackbacks

Tags für diesen Artikel: anonymität, bruce schneier, cctv, datenschutz, dummfug, spionage, überwachung

« vorherige Seite

(Seite 11 von 28, insgesamt 279 Einträge)

nächste Seite »